|

◆砥沢(とざわ)

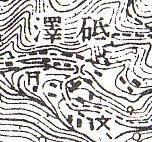

※ この地図は、地理調査所発行の1/50,000地形図「男體山」(昭和21.2)を使用したものである

所在:沼田市利根町根利(とねまちねり)

地形図:皇海山/男体山

形態:川の合流部に家屋が集まる

離村の背景:産業の衰退

標高:約1,150〜1,200m

訪問:(2009年3月)・2019年5月

栗原(くりばら)川の上流にある。平滝・源公平・津室などと同様足尾銅山関係の林業集落で、事業地に開かれた集落群は総称して「根利山(ねりやま)」と呼ばれる。

2009年訪問時は春先のため、冬期の林道閉鎖中に起きた落石がそのままになっており(本来は訪問時も閉鎖中)、また積雪が凍結した箇所も多く、滝見橋付近(素掘りのトンネルを抜けて少し行ったところ)で源公平訪問を諦めたついでに断念してしまった。

2019年改めて訪問。集落の南、1,492mの標高点のある尾根から概ね尾根筋に沿ってルートを取ったが、川に近づくと傾斜が増し下降にやや難儀する。

現地では複数の屋敷跡や学校跡(写真16・17)・山小屋(写真29)・神社跡(写真36・37)が見られた。学校跡・神社跡付近には金属製の記念碑が置かれている。また集落内の小屋は「皇海荘」と称し、根利山会により管理されている。

学校跡の記念碑には「東村尋常高等小学校砥澤分教場跡」とあり、明治42年開校、昭和14年閉校であることが記されている。碑は卒業生有志により平成元年設置。

神社跡付近の記念碑には、「根利の郷」とあり、以下の碑文が刻まれている。

コノ郷ハ足尾銅山ノ用材供給地トシテ明治丗四年より昭和十四年マデ四十年間事業ガ続ケラレマシタ

美シイ自然ト温カイ人情ニ育マレタ平和ナ別天地デアリマシタ

其ノ後コノ郷ニ関係シタ人々ガ根利山会ヲ作リ毎年集ツテ昔ヲ偲ビアイコレヲ記念シテコノ碑ヲ建テマシタ

昭和四十七年八月 根利山会

なお小屋が定期的に利用・管理されていることやマーキングテープが点々と見られることから、当方がたどったものとは別に往来しやすいルートがあるよう。

村誌および資料『幻の集落 根利山』、書籍『古道巡礼』によると、事業の開始は明治31年。足尾銅山では、乱伐と山火事により明治20年代に入って山林資源が急速に涸渇し始めた。そこで用材の必要性に迫られた古河(ふるかわ)鉱業(足尾銅山を経営)は、新たな山林資源を求めて皇海山(すかいさん)南西に根利林業所を開設し、後の「根利山」が形成された。砥沢はその中心地であったという。

主な作業として、用材・木炭・支柱材・木羽(屋根を葺く材料)・矢板(坑内の土留めに使われた板材)・下駄材・薪などに用いる材を伐り出し、加工・搬出していた。最盛期にはおよそ3,000人が従事。昭和14年度をもって事業は終了。

根利山は足尾小滝の銀山平から通じる鉄索により結ばれていた。木材や製品は各地から砥沢に集められ銀山平へ、銀山平からは食料品・生活物資・新聞・郵便物などが運搬されていた(ごく初期は人も運搬)。行政的には群馬県だが、すべての物資は足尾から供給された。砥沢から通じる路線は次の4本。

・銀山平−砥沢間(砥沢索道=本線)

全線開通は明治37年。六林班・境沢・赤岩に中継所が設けられた。原動所は六林班峠にあり、ボイラーで薪を燃やし動力としていた。開設当時(明治35年)は銀山平から六林班付近までであった。

・砥沢−平滝間(平河索道)

明治39年完成。津室に中継所が設けられ、ボイラーが置かれていた。また八丁(はっちょう)峠・延間(えんま)峠・丸山(まるやま)峠に見張小屋が置かれた。

・砥沢−源公平間(円覚(えんかく)索道)

明治36年完成。翌年より稼動。動力は不動沢の水で、円覚滝の上で取水し水車を動かしていた

・砥沢−不動沢間(不動沢索道)

大正15年完成。

『幻の〜』に記載の「砥沢のスケッチ」には、事務所(医局を併設)・索道停車場・学校・駐在所・鍛冶場・エビヅカ・倶楽部・テニスコート・風呂場・学校寄宿舎・半鐘とポンプ小屋・大工小屋・寺・水車小屋・倉庫・炭庫などといった施設や設備が描かれている。また別の住宅図には、住宅として所員社宅・鉱夫社宅があったことが分かる。

このうち「エビヅカ」は日用雑貨等を扱う商店で、平滝にも店舗を構えていた。

駐在所には沼田本署からの巡査1名が派遣され任務に当たっていたが、事件らしい事件はなかったという。

「倶楽部」は住民の娯楽施設で、芝居・映画などが催された。

寺は足尾小滝専念寺の説教所(簡素な宗教施設)。

学校の開設は明治42年8月(東村小学校の分教場)。行政的には本校の管轄下であったが、校舎建設、教材・消耗品等の経費、教員の給与などは古河鉱業の負担であった。なお遠隔地の児童のために寄宿舎も設けられ、冬季はここに滞在し通学、週末に帰宅するという生活をしていた。以下は児童数の推移。

(明治・大正)

| 明治42 |

明治43 |

明治44 |

明治45 |

大正2 |

大正3 |

大正4 |

大正5 |

大正6 |

大正7 |

大正8 |

大正9 |

大正10 |

大正11 |

大正12 |

大正13 |

大正14 |

大正15 |

| 約50 |

69 |

59 |

48 |

72 |

88 |

93 |

101 |

109 |

122 |

136 |

147 |

152 |

119 |

122 |

114 |

125 |

133 |

(昭和)

| 昭和2 |

昭和3 |

昭和4 |

昭和5 |

昭和6 |

昭和7 |

昭和8 |

昭和9 |

昭和10 |

昭和11 |

昭和12 |

昭和13 |

昭和14 |

| 129 |

129 |

121 |

121 |

121 |

111 |

74 |

101 |

98 |

86 |

83 |

89 |

107 |

|