|

◆広見(ひろみ)

所在:益田市匹見町匹見(ひきみちょうひきみ)

大字匹見の中部南寄り、匹見川支流の広見川(裏匹見峡)沿いにある。

昭和45

|

|||||||||||||||

写真1 農地跡(以下概ね上流より) |

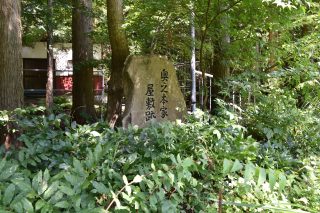

写真2 屋敷跡の碑 |

||||||||||||||

写真3 屋敷跡。碑が建つ |

写真4 屋敷跡の碑 |

||||||||||||||

写真5 屋敷跡の碑 |

写真6 屋敷跡 |

||||||||||||||

写真7 開けた平坦地 |

写真8 校舎 |

||||||||||||||

写真9 校舎内の一室 |

写真10 校舎そばの建物 |

||||||||||||||

写真11 農地跡 |

写真12 屋敷跡。右に浴槽 |

||||||||||||||

写真13 水田跡 |

写真14 川と屋敷跡の石垣 |

||||||||||||||

写真15 屋敷跡入口 |

写真16 写真15の屋敷跡 | ||||||||||||||