|

◆野際新田(のぎわしんでん)

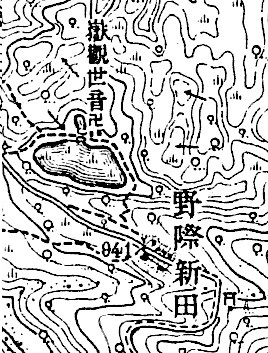

※ この地図は、地理調査所発行の1/50,000地形図「田島」(昭和22.4)を使用したものである

所在:下郷町野際新田

地形図:甲子山/田島

形態:緩傾斜地に家屋が集まる

標高:約950m

訪問:2023年6月

大字野際新田の北西部にある。

町史によると、当地は元禄8(1695)年に松川新道が開鑿された際に宿駅として成立した集落であるとのこと。

引用する『新編会津風土記』には、「此村は元禄八年、宇都宮街道発けしときに設けし駅所にて、田地もなく、たゞ人馬をつぎ立てることを業とす、其後年を経て民家やゝ多くなり、南倉沢音金両村入会の地を新墾し今は一村となれり。(略)家数十軒、(略)松川村駅より二里此に継ぎ、此より三里下野国那須郡三斗小屋村駅に継ぐ」「木戸門を設く、番戍を置き往来を察せしむ」とある。

松川新道は、天和3(1683)年に日光・南会津を襲った大地震により川が堰き止められ、下野街道の五十里宿(栃木県)が水没し不通となったため、この代替路として設けられた街道。元禄8(1695)年工事に着手、およそ1箇月で完成し、若松から氏家(栃木県)までが再び結ばれた。

やがて五十里湖の舟運が開けると下野街道は再開され、宝永元(1704)年に松川新道は脇街道となった。しかし会津から江戸への最短路であるためその後も物資の輸送路として人馬の往来がかなりあった。

住民の収入源は人馬継立の駄賃であった。また維新前まで藩の口留番所が設けられ人馬の往来を監視したが、下野国との境に位置していたため重視され、他の番所の役人よりも優遇された。番所は野際新田の渡部家が代々務めていた。

慶応4(1868)年、戊辰戦争で会津藩兵と大峠を越えてきた館林・黒羽両藩兵との激戦地となり、村は同年8月26日会津藩兵によって焼かれた。

なお松川新道は那須の白湯山(はくゆさん)信仰の道と重なり、古くは各村から男子たちが野際新田・大峠を経由し三斗小屋に泊まり、白湯権現に参詣していた。

宝暦8(1758)年の「会津郡大沼郡人別牛馬改帳」では12戸。明治4年8戸29人、同11年7戸32人、同17年8戸35人、同19年5戸38人、大正9年29人、同14年20人、昭和5年14人、同10年34人、同45年4戸16人、同60年3戸6人、平成2年3戸5人、同7年3戸7人。

昭和38年電灯導入。同39年電話開通。

当地には南小学校の野際季節分校があり、冬季に授業が行われた(※)。

鎮守は山神社で、祭神は大山祇命。元禄8年に勧請された。また番所跡の裏には稲荷神社がある。

明治初年頃までは、木地が作られていた記録がある。

※ 開校について4巻では昭和13年12月、6巻では昭和24年とある。また閉校については「南小学校十文字分校と同時に、昭和四十六年に廃校になった」とあるが、十文字分校は昭和47年閉校とある。このため昭和46年度(=昭和47年)の誤記である可能性がある。またHEYANEKO氏調べでは、閉校は昭和42年

「角川」によると、大字野際新田は近世の会津郡野際新田村。明治22年旭田村の大字となる(のち下郷町)。明治4年8戸29人

現在は星家1戸が通年で居住。聞き取りでもやはり集落の前の道路はかつての街道であったとのことで、御番所跡もあり殿様も通っていたという(町史でも参覲交代の道であったことが触れられている)。姓は星(ほし)・小椋(おぐら)・渡部(わたなべ)(町史ではほか細井氏)。分かる範囲では5軒。

現地には氏の家屋のほか数棟の家屋や小屋があり、うち1箇所は学校跡(写真4)。廃校後に住居として用いられたとのことで、敷地に残る遊具がそれを窺わせる。なお町史6巻(平成10年刊行)に建物は現存とあるので、この家屋が校舎であったと思われる。墓地も教えていただき、星・小椋といった姓が見られた。

集落を通過すると稲荷神社跡(聞き取りより)と山神社がある。町史の記述より稲荷神社の前が番所跡のはずだが、場所は特定に至らず。

なお集落手前にある岳観世音(写真12)や観音沼(写真14)も大字野際新田地内にある。

|