|

◆院内(いんない)銀山

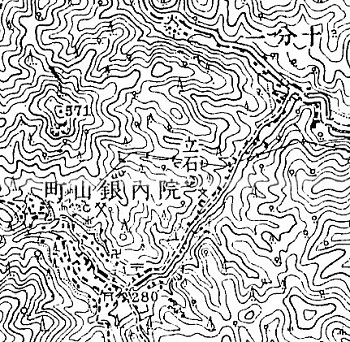

※ この地図は、大日本帝国陸地測量部発行の1/50,000地形図「湯澤」(大正5.4)を使用したものである

所在:湯沢市院内銀山町(いんないぎんざんまち)ほか

地形図:松ノ木峠/湯沢

形態:谷沿いに家屋や施設が集まる

離村の背景:産業の衰退

標高:十分一―約250m 中心部―約280m

訪問:2018年5月

市の北西部、銀山川(雄物(おもの)川水系)沿いにある。主に産出した鉱物は銀だが、金も産出していた。

以下は資料『院内銀山』の年表や現地の説明板より、主要な沿革を抜萃したもの。

| 慶長11(1606) |

発見。村山宗兵衛・渡辺勝左エ門・森治郎右衛門・石山伝助らによる |

| 慶長12(1607) |

運上銀として280貫が駿府の家康公に上納される

金山神社創建(当時は「山神宮」)(説明板より) |

| 慶長13(1608) |

十分一御番所開設 |

| 慶長年間 |

年最高産出量5,300貫(≒19.9t)を産出(説明板より) |

| 明和2(1765) |

藩直営から民間人(大坂九右エ門)の経営となる |

| 文化14(1817) |

再び藩直営となる |

| 天保7(1836) |

この頃を中心に前後10年間盛況で、月100貫以上、年1,200貫(=4.5t)以上を産出 |

| 天保13(1842) |

銀山の世帯数4,000戸、人口15,000人を超え、久保田城下を凌ぐ大集落となる |

| 明治3 |

新政府の管轄となる |

|

明治5 |

小野組へ採掘を委任 |

| 明治7.7.28 |

白銀小学校開校 |

| 明治9 |

工部省に移管 |

| 明治11 |

ドイツ人技師のバンザー氏・ロージング氏を招聘。近代化を図る |

| 明治14.9.21 |

明治天皇臨幸 |

| 明治17.12 |

古河市兵衛へ払い下げ |

| 明治27 |

銀の年産出量3,906貫(≒13.5t)を記録。金も16貫(=60㎏)を産出 |

| 明治28 |

白銀尋常小学校「三番」に移転 |

| 明治33 |

樺山に水力発電所建設。電力が供給される |

| 明治39 |

白銀山尋常小学校に高等科併置。(以降の変遷の記載はないが、大正期にも存在) |

| 明治42 |

この頃より急速に衰退 |

| 大正9 |

坑内からの採掘を中止(事実上の閉鎖) |

| 昭和6 |

御幸坑が国の史蹟に指定される |

| 昭和10 |

院内銀山探鉱所開設。探鉱開始 |

| 昭和29 |

探鉱所閉鎖となり、事業廃止。休山 |

訪問は金山(かなやま)神社および御幸(みゆき)坑の付近まで。これより奥では作業中であったため、詳細な探索はできず。

現在でも随所に湯沢市教育委員会による案内板が設けられ、一部ではあるが往時の痕跡を窺うことができる。以下は案内板が設けられた施設等の解説(概ね入口に近い順)。

・芭蕉翁の碑(写真8)

芭蕉翁の碑は、天保十三年(一八四二)、院内銀山在住俳諧宗匠村木其友(むらきそゆう)(村木六郎兵衛)等により、芭蕉翁百五拾回忌を期し建立されたもので、当時銀山最盛期にあたり、文化的教養の普及せることを示すものとして貴重な存在である。

・十分一(じゅうぶんいち)御番所跡(写真9)

この番所は、院内銀山で唯一の出入り口であった。

十分一という名前は、銀山内で課せられる税の中に「入役(にゅうえき)」というものがあり、山内に入る全ての物品について価格評価し、十分の一(一割)の入役を徴収することを主目的に設置された番所であったことに由来し、今もそのまま地名として残っている。

また、ここには種々の掟を揚げた高札場ば設けられ、銀山の統括警備を担当する役人の詰所でもあった。

・異人館跡

院内銀山は、明治九年、工部省の管轄となるやその近代化を計画し、旧来の方針を一変させたが、明治十二年、ドイツ人技師バンザー、ロージングの両名を招き、その指導のもと最新式諸機械を移入設置した。

この地は、その外人技術者の居宅として、その珍しき洋式住宅を建築して住まわせた場所である。

人々は、「異人館」と称して奇異の目を以て見たが、のちに古河組に移管されてからは、代々の鉱山所長宅となった。

鉱山の衰微にともない大正の末期に払い下げられ、当時の十文字町の植田銀行の建物として使用された。

・三番(さんばん)共葬墓地

院内銀山は開山以来、大変なにぎわいを極め諸国より入山の有縁無縁の者達がここ銀山で生涯を終え、数知れない人々が数ヶ所の寺に葬られております。しかし、それ以外の多くはこの共葬墓地に葬られ閉山までその数おおよそ三千余柱と推定されます。

古くより開かれたと思われるこの墓地も当初は土盛や鉱石そのものを墓誌としたもの数多くあり、墓石に彫りつけられている年号の最も古いものは延享五年(一七四八年)と記されたものがあります。のち銀山最盛の頃は、親分や兄弟分の手によって埋葬された名の知れぬ者もあり、静かに数百年の眠につかれたことを思えば、うたた哀愁の感深いものがあります。

しかし、この無名の人々の苦労によってその潤された経済圏は佐竹藩の台所をささえ、地元はもとより平鹿・仙北まで及んだことはいまさら言うまでもありません。幸いこの墓地も昭和四十八年より老人クラブの手により年々清掃されており、又、供養のため隣りに静観音を建立いたしました。地下に眠る霊も定めし意を安じていることと思われます。

・門屋(かどや)家墓碑(写真21)

門屋養安(―ようあん)は、天保六年(一八三五)から明治二年(一八七〇)までの三十五年間にわたる克明な日記を残している。

その日記は、「門屋養安日記」として知られており、院内銀山史、秋田藩政史のみならず、日本鉱山社会史資料としての価値が注目されている。

門屋家は、四代にわたって院内銀山で医師を務めており、院内銀山のみならず近村にまで医療活動を行っている。

秋田藩、院内銀山は、種痘の先進地であったとされており、三代門屋盛信は、銀山住民に種痘を無料で行ったと「白銀(はくぎん)小学校沿革誌」に記載されている。

門屋家の業績は顕著なものであったが、子孫の銀山からの離散により遺品、遺物は地元には残らず、四代の墓碑が門屋一族を偲ぶよすがとなっている。

・主鈴坂(しゅれいざが)の碑(写真29-31)

主鈴坂三基の碑石は、左端が院内銀山発見の先覚者村山宗兵衛(むらやまそうべえ)他三名の恩恵に報いるため、嘉永元年銀山在住の山師金名子(かなこ)一同によって建設された報恩碑であり、当銀山盛時のおもかげをしのぶことができる。

中央碑は、明治初年、銀山は工部省の管轄となり、その初代銀山主任として派遣された工部三等属福島晩郎(ふくしまばんろう)氏の彰徳碑である。

福島氏は、ドイツ人技師を招き院内銀山の近代化を推進し、おおいにその業績をあげた人で明治天皇院内銀山御臨幸の際は、その先導を務めたり、銀山発展の基礎を作った功労者である。古河組へ払い下げ移管の際に建立されたと言う。

右端の碑は、山市(やまいち)竪坑掘削の時ドイツ人技師の協力者として、その完成に献身的努力した坂崎太吉(さかざきたきち)氏の功績碑である。

・小関(こせき)清水(市指定天然記念物)

元和の頃、小関太夫という美しい白拍子が銀山にやってきた。やがて小関は自分に思いを寄せる若い浪人と夫婦になり、仲むつまじく暮らしていたが、翌年になって病にかかり、二十一歳の若さで生涯を閉じた。男は小関の骨を主鈴坂下に埋めようとしたところ、こんこんと清水が湧き出てきた。人々は小関清水と名付け、のどを潤すとともに小関の悲恋を語り継いだという。男は悲しみのあまり出家し、小関の菩提を弔った後行方を絶ってしまった。

それから三十数年後、老僧が銀山を訪れ、小関清水の染の石に「南無阿弥陀仏」と名号を刻し供養して立ち去ったという。

昭和五十二年、主鈴坂下の整地作業中、偶然にも小関清水と名号を刻した染の石が発見された。

・金山神社(秋田県指定史跡)(写真33・)

この神社は慶長十二年(一六〇七)、銀山の総鎮守として創建された。江戸時代には山神宮と称され、金山神社という名称は明治以降につけられたものである。

現在の社殿は、文政十三年(一八三〇)の建築で、藩命を受けて久保田の米沢屋倉松(よねざわやくらまつ)が棟梁を務めた。

藩主の尊崇も厚く、藩主直筆の絵画や金燈篭などが寄進されているほか、境内には山師や金名子が奉納した扁額、狛犬、石燈篭が多数あり、往時の隆盛をしのばせている。

院内銀山の文化を伝える貴重な遺構として昭和四十八年十二月十一日、「旧院内銀山跡」として秋田県指定史跡に指定された。

・長床(ながとこ)跡(写真34)

真言宗宝泉(ほうせん)寺跡であったこの場所に、江戸後期に長床(拝殿)が置かれている。

長床は、院内銀山上層役員たちの集会所や芸能上演の場でもあった。

明治五年(一八七二)、院内銀山町役場となり、同七年には一室に白銀小学校が開設された。

銀山町の政治と教育の発祥の地でもあったが、昭和二十年代に解体された。

・正楽(しょうらく)寺跡(市指定史跡)(写真39)

一向宗正楽寺は、法領(ほうりょう)山正楽寺と称し村山宗兵衛により創建された銀山最初の寺で、昭和の中期まで銀山最後の寺として存続していた。

境内には、銀山盛時の有力者の墓が沢山あり、工部省管轄当時、明治天皇御臨幸の際、御先導申し上げた初代鉱山長福島晩郎氏の墳墓も寺跡の高台に現存する。

銀山盛時には、次の十一ヶ寺の仏院があった。

一向宗 正楽寺/一向宗 善王寺/一向宗 光円寺/浄土宗 西光寺/浄土宗 玄徳寺/浄土宗 誓願寺/真言宗 延命寺/真言宗 宝泉寺/禅宗 金竜寺/日蓮宗 本行寺/日蓮宗 延正寺

・院内銀山鉱山分局跡(湯沢市指定史跡)

ここから約百メートル奥に入った所に、藩政時代、産銀の収納所並びに山方役人の詰める建物があった。御台所と呼ばれ、長さ七間通しの用材を使用した銀山一の大建造物であった。

明治八年、院内銀山は直営鉱山となり、翌九年には工部卿伊藤博文が視察に訪れている。同年、工部省直営となり、鉱山寮院内支庁(のちの院内鉱山分局)が旧御台所に開設され、政府派遣役員の事務所として使用された。

同十七年、分局は十分一の異人館に移され、同十八年一月、院内銀山が古河市兵衛に払い下げになったことにより廃止された。

分局(旧御台所)の建物は大正初期に解体され、鹿角の不老倉鉱山に移築されたといわれる。

・御幸坑(秋田県指定史跡)

この坑道は、かつて五番坑と呼ばれ、坑道数ある中で、唯一の坑夫の出入り口であり、江戸時代には坑口広場に労務管理の五番役所(山方役所)が置かれていた。

明治天皇が東北御巡幸仲中の明治十四年九月二十一日、院内銀山に立ち寄られ、五番坑及び諸工場を巡覧された。国の鉱山記念日は、この日をもって定められ、後日、当時の工部大輔吉井友実によって、御幸坑と命名された。

明治三十九年一月四日には、坑内火災が発生し、百名以上坑夫が犠牲となる痛ましい事故があった。

大正末期、採掘中止により坑道が閉鎖され、以後、この五番坑は御幸坑とのみ称されるようになった。

・西光(さいこう)寺跡(湯沢市指定史跡)

浄土宗院内山西光寺は、正楽寺とともに銀山初期寺院の一つで、慶長十二年(一六〇七)銀山諸衆の願いによって建立された。

二世住持として京都から来山した僧侶が信徒の願いを受け、上方から阿弥陀如来像を勧請して安置し御本尊とした。

寛文二年(一六六二)落雷によって寺は焼失したが、御本尊の仏像は奇跡的に難を逃れ、その後再建された西光寺に再び安置された。

大正末期、銀山の衰退のより寺は廃寺となり、阿弥陀如来像は院内馬場の誓願寺に移され、現在も同寺に保存されている。

この仏像は昭和三十四年、秋田県指定文化財に指定された。

|