|

◆宮田又(みやたまた)鉱山

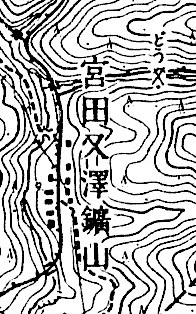

※ この地図は、地理調査所発行の1/50,000地形図「刈和野」(昭和22.1)を使用したものである

所在:大仙市協和荒川(きょうわあらかわ)

地形図:稲沢/刈和野

形態:川沿いに家屋や施設が集まる

標高:約140m

訪問:2018年5月

大字荒川の中部、宮田又沢川(雄物(おもの)川四次支流)沿いにある。銅を産出した宮田又鉱山に伴う鉱山集落。

町史や資料『宮田又鉱山誌』より、主な変遷は以下のとおり。

| 享保7(1722) |

下荒川村の多治兵衛が発見したといわれる |

| 元文2(1737) |

「宮田銅山」として採掘開始。湯埜沢・大鍋倉・足倉山・成土石・安藤滝の5山 |

| 享和年間(1801-04) |

鍋倉鉱山と改称し秋田藩が試掘したが、間もなく放棄 |

| 明治4 |

境(さかい)(※1)の宮司物部氏および会津藩士の野出氏により再興。数年後休山 |

| |

(この間、数度の経営者の変遷を経る) |

| 明治40 |

金沢市の横山工業部の経営となる。大正初期に放棄 |

| 昭和8秋 |

横手市の鉱山師熊谷富治により探鉱が行われ、大鍋倉沢に大鉱脈を発見。宮田又鉱山株式会社を設立し、翌年鉱業権を取得 |

| 昭和14 |

この年発見された鉱脈(眠牛鉱)の開発計画を巡り、熊谷氏ら促進派と現状維持派が対立。促進派が敗れ、熊谷氏が退任したことにより会社は経営危機に陥る |

| 昭和15.3 |

帝国鉱業開発株式会社が買収 |

| 昭和17秋 |

大規模な鉱床(裸馬ひ)(※2)を発見(閉山までの主要な鉱床となる)。 |

| 昭和18 |

「宮田又鉱業所」を「荒川鉱業所」と改称 |

|

昭和25 |

帝国鉱業開発が解散し、新鉱業開発株式会社が継承 |

| 昭和40.9.13 |

閉山 |

※1 後の協和町境

※2 「ひ」は鉱山用語で鉱脈を指す。「金へんに通」。また「裸馬(らば)」は、社長菅氏の俳号

また就労者数の推移は以下のとおり(昭和25年以降は9月期〔4月〜9月〕)。

| |

昭和15 |

昭和17 |

昭和18 |

昭和19 |

昭和20 |

昭和21 |

昭和25 |

昭和26 |

昭和27 |

昭和28 |

昭和29 |

昭和30 |

昭和31 |

昭和32 |

昭和33 |

昭和34 |

昭和35 |

昭和36 |

昭和37 |

昭和38 |

昭和39 |

| 職員 |

14 |

16 |

|

|

|

|

12 |

15 |

17 |

20 |

18 |

19 |

21 |

20 |

20 |

20 |

23 |

23 |

20 |

22 |

20 |

| 鉱員 |

35 |

120 |

|

|

|

|

113 |

150 |

191 |

201 |

198 |

196 |

225 |

220 |

199 |

190 |

188 |

181 |

175 |

151 |

129 |

| 計 |

49 |

136 |

93 |

109 |

101 |

71 |

125 |

165 |

208 |

221 |

216 |

215 |

246 |

240 |

219 |

210 |

211 |

204 |

195 |

173 |

149 |

※3 昭和18年から同20年にかけて朝鮮人労働者も従事していたが、この表には含まれていない。第一次徴用の昭和18年には40名、第二次の昭和19年には45名が徴用された

主な施設として、街区に共同浴場・保育所・診療所・理髪所・消防用詰所・組合事務所・供給所・鉱員社宅・合宿所・小学校・山神社・製材所、大鍋倉沢沿いに採鉱事務所・選鉱場・ズリ捨て場などがあった(昭和38年。概ね入口に近いものより)。以下特記。

(診療所)

昭和20年5月より、船医であった金子氏が「衛生管理人」という肩書で診療を開始。市街地の医師の指示を受けながらの従事であった。昭和28年より加我氏が赴任。翌年金子氏が帰郷し、閉山まで加我氏が「衛生管理人」を務めた。昭和31年頃には、協和診療所より歯科医師が出張診療を行っていた。

(供給所)

食料品・日用雑貨の商店。

(社宅)

職員社宅8棟15戸、鉱員社宅二戸長屋13棟26戸、同四戸長屋18棟72戸。ほか境駅前にも2棟4戸があった。

(合宿所)

職員合宿1棟、鉱員合宿1戸。ほか境駅前に「境寮」があり、来客の接待や従業員とその家族の旅行の際の一時的な宿泊所、子弟の高校通学のための寄宿舎に利用していた。

(小学校)

宮田又小学校。主な沿革は以下のとおり。

| 昭和18.2 |

大盛(たいせい)尋常高等小学校宮田又冬季分教場として開設(※3)。飯場の一部を間借り |

| 昭和18.4 |

閉鎖。児童は徳瀬分教場に通学 |

| 昭和19.1.6 |

冬季分教場再び開設 |

| 昭和19.12.28 |

新校舎に移転 |

| 昭和31.4.11 |

独立。宮田又小学校となる |

| 昭和40.12.31 |

閉校 |

※3 町史では冬季分教室とある。また日付は26日とある

また児童数の推移は以下のとおり(赤字は最多。昭和18年〜20年4月および同21年9月〜22年までは、1年生から4年生までの在籍)。

| 昭和18 |

昭和19 |

昭和20.4 |

昭和20.7 |

昭和20.11 |

昭和21.4 |

昭和21.9 |

昭和21.12 |

昭和22 |

昭和24.1 |

昭和24 |

昭和25 |

昭和26 |

昭和27 |

昭和28 |

昭和29 |

昭和30 |

昭和31 |

昭和32 |

昭和33 |

昭和34 |

昭和35 |

昭和36 |

昭和37 |

昭和38 |

昭和39 |

昭和40 |

昭和40.12 |

| 24 |

41 |

43 |

70 |

50 |

54 |

29 |

23 |

25 |

53 |

60 |

64 |

74 |

73 |

79 |

78 |

不詳 |

92 |

84 |

116 |

103 |

107 |

111 |

102 |

85 |

87 |

71 |

4 |

なお中学生は荒川鉱山の朝日中学校大盛分校に通学していた。

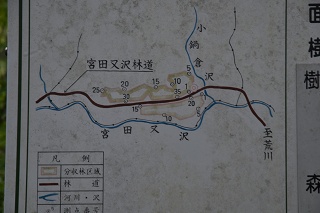

現在は植林地の中で僅かに遺構が散見されるのみ。現地の手前、徳瀬集落の三叉路には案内と解説の看板が立てられている(写真1)。

|