|

◆荒川(あらかわ)鉱山

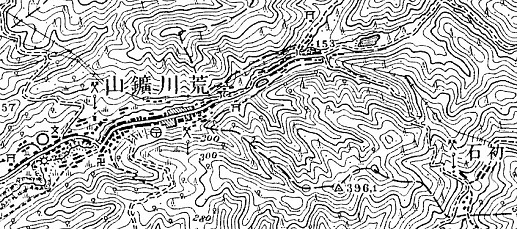

※ この地図は、大日本帝国陸地測量部発行の1/50,000地形図「刈和野」(大正5.2)を使用したものである

所在:大仙市協和荒川(きょうわあらかわ)

地形図:稲沢/刈和野

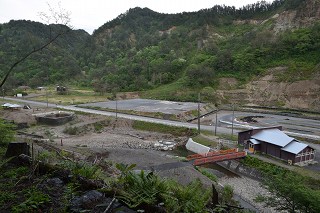

形態:川沿いから斜面にかけて家屋や施設が多数集まる

標高:約130m

訪問:2018年5月

大字荒川の中部、荒川(雄物(おもの)川二次支流)沿いにある。銅を産出した荒川鉱山に伴う鉱山集落。

町史や資料『荒川鉱山誌』によると、発見は江戸時代で、当時は尾改沢(おかいざわ)銅山または嗽沢(うがいざわ)銅山とも呼ばれた。産出量が乏しくのち休山したが、明治に入り大鉱脈を発見。同20年代に全盛期となり、荒川村(当時)の中心地となった。

近代以降の主な変遷は以下のとおり。

| 明治4.6 |

境(さかい)(※1)の宮司の物部氏および会津藩士の野出氏により再興。同6年8月破産 |

| 明治6.9 |

古河市兵衛らにより経営開始 |

| 明治7.7 |

小野組により経営開始。同年11月破産 |

| 明治8.8 |

官営となる |

| 明治9.9 |

盛岡の瀬川安五郎が工部省に鉱山の払下願を提出。以後、瀬川氏の経営となる。翌月、嗽沢に大鉱脈を発見 |

| 明治22 |

荒川村役場設置(昭和17年まで) |

| 明治24 |

銅生産のピーク(1,602,102斤≒961t)。全国銅山中第5位となる |

| 明治29 |

瀬川氏は荒川鉱山ほか周辺10鉱山の売買契約を三菱号合資会社と取り交わし、鉱山は同社の所有・経営となる |

| 明治30.11 |

鉱山から上淀川(かみよどかわ)まで馬車鉄道開通。同37年8月境まで延長 |

| 明治31.6 |

嗽沢の第一発電所からの送電開始。電力の供給が始まる(秋田市における一般家庭への供給よりも3年早い) |

| 大正13 |

中央選鉱場建設 |

| 昭和10 |

産出量の減少により規模縮小。尾去沢鉱業所荒川支所となる |

|

昭和15.9 |

休山 |

※1 後の協和町境

鉱山町には、概ね入口に近い順から大門通・大金通・大寺通・大直利橋通・大江通・大山通・日蔭通・初石の小地区が形成されていた。各々の地区にあった施設等は以下のとおり(昭和初期)(※2)。

・大門通…荒川村役場・学校・村長宅・教会所

・大金通…郵便局

・大寺通…第一発電所跡地

・大直利橋通…寺院・駐在所

・大江通…病院・合宿所・配電所・クラブ・鉱山長宅(以上右岸)・共楽館・市場・購買・木炭倉庫(以上左岸)

・大山通…選鉱場(右岸)・シックナー・クラッシャー・製材所・精錬所・鉱山事務所・山神社(以上左岸)

※2 『荒川鉱山誌』巻末の「荒川鉱山略図」より。各地区は密接しており、明瞭な境界は判断できず。区分けは当方の推測のため、厳密ではない可能性がある

以下は町史および現地の標柱などより、主な施設等の解説。

(門鑑)(写真1)

鉱山の入口にある検問施設。当初は一号門鑑が小学校前(大門通)にあったが、大正10年頃下流の面日(おもにち)地区に移転。角館方面から入る左岸側に二号門鑑があった。

(役場)(写真3)

明治22年5月の開設当初は、字下揚(荒川鉱山地内)にあった。大正3年大門通に新築移転したが、休山後の昭和17年6月に町内境の野田地区に移転した。木造平屋の小さな建物で、村長はじめ職員の大半は鉱山出身者であった。

(学校)

当地にあった大盛小学校は、明治10年8月15日(現地の碑では5日)、私立の大盛学校として嗽沢(大山通)に創立。翌年8月公立の大盛小学校となる。明治40年12月10日(碑では7日)に大門通に移転し、昭和34年に荒川字前ノ川に移転した(現在の国道沿い)。児童数の変遷は以下のとおり(赤字は最多)。

| 年度 |

明治35 |

明治38 |

明治41 |

明治44 |

大正3 |

大正6 |

大正9 |

大正12 |

昭和元 |

昭和3 |

昭和5 |

昭和9 |

昭和12 |

昭和14 |

昭和15 |

昭和16 |

| 児童数 |

379 |

461 |

477 |

561 |

555 |

681 |

736 |

711 |

724 |

816 |

788 |

605 |

501 |

506 |

169 |

145 |

また初石地区には大盛小学校初石分教場があった(明治43年4月12日、大盛小学校初石分教室として設置許可、大正12年7月31日廃止)。

さらに朝日中学校大盛分校は、昭和22年5月5日荒川中学校大盛分校として開校(小学校に併置)。昭和26年4月1日に朝日中学校大盛分校となり(本校の校名変更)、昭和34年荒川字前ノ川に移転(小学校と同様)。生徒数の変遷は以下のとおり。

| 年度 |

昭和22 |

昭和25 |

昭和30 |

昭和35 |

昭和40 |

昭和42 |

|

男 |

21 |

44 |

52 |

40 |

46 |

21 |

| 女 |

9 |

32 |

37 |

39 |

43 |

22 |

| 計 |

30 |

76 |

89 |

79 |

89 |

43 |

(教会所)

日蓮宗の教会所で、本善寺の末院。明治後期に民家に仮教会所が設けられたのち、信者の増加に伴い明治末期には「萱小屋」(後の大門通の住宅街。当時は原野)に寺院を建立。鉱山街の拡大により大正初期に字下揚(一号門鑑の向かいの山)に移転。大正10年には字川前に移転したが、参詣の便も悪く昭和3年には雪崩で倒潰。同年字下揚の高台(地図画像の西側の寺院の記号の場所)に移転。休山後も昭和25年頃まで住職が居住。のち荒廃しながらも維持されてきたが、昭和40年解体された。

(発電所)

第一から第五まで設けられた。第一発電所は鉱山内に造られたが、以後は適地がなく荒川村外に建設。位置と稼働期間は以下のとおり。

第一…荒川村嗽沢。明治31年〜大正2年

第二…岩見三内村【現・秋田市】鵜養(うやしない)。明治32年(1号)/明治34年(2号)〜昭和15年

第三…岩見三内村小平岱(こびらたい)。明治38年(1号)/明治40年(2号)〜昭和36年

第四…岩見三内村桃木沢。明治42年〜昭和26年

第五…白岩村【後の角館町、現・仙北市】広久内。明治45年(第1)/大正8年(第2)〜昭和15年

(寺院・墓地)(写真21-27)

寺院は浄土宗の教寿院謙城寺。山号は無量山。瀬川安五郎により明治4年7月22日創立。昭和15年9月住職が不在となり、同16年3月、過去帳や無縁仏の管理は荒川の長泉寺に継承。昭和19年頃豪雪で一部が崩れ、昭和25年頃角館町【現・仙北市】の報身寺に移された。

(荒川郵便局)

明治26年嗽沢に開局。大正7年字上揚に移転。昭和17年字仏山に移転。昭和32年字横道に移転。

(大直利(おおなおり)橋)(写真17)

大金通と大直利通を結ぶ、人・軌道兼用の橋。当初の橋脚は木製であったが、昭和3年コンクリート製となった。なお品質の高い鉱脈を「直り(直利)」と呼び、橋の名称は鉱山の繁栄を願うことに由来する。

(鉱山病院)(写真30)

創設時期は定かではないが、明治16年には既に医療機関があり2名の医師がいたことが記されている。当初は鉱山事務所の近くに建っていたが、のち中橋の近くに移動。内科・外科・歯科があり、大正以降は薬剤師、昭和以降は助産師も置かれていた。

(共楽館)

鉱山唯一の娯楽施設。芝居・映画などが時々催された。

(配電所)

岩見三内等の発電所から送られてくる電力を変電し、鉱山内の各部に配電。

(クラブ)

鉱山の来客を接待する施設。中には玉撞きなどの遊戯場があった。

(神社)

山神社(写真48)は鉱山の産土神。創建は藩政時代以前。明治20年頃は嗽沢坑の付近にあったが、坑道が拡張され大山通に移転。石灯籠と狛犬は昭和39年大盛小学校跡地に移された。

ほか日蔭と金山沢には稲荷社、大山通と日蔭通の間には竜神社があった。

戸口の変遷は以下のとおり。

| |

明治16 |

大正6 |

大正11 |

大正13 |

大正14 |

昭和3 |

昭和4 |

昭和5 |

昭和8 |

昭和9 |

昭和10 |

昭和11 |

昭和12 |

| 戸数 |

230 |

669 |

556 |

645 |

552 |

578 |

586 |

579 |

406 |

396 |

317 |

287 |

296 |

| 人口 |

1408 |

― |

3552 |

3393 |

2886 |

2969 |

3065 |

3070 |

2152 |

2217 |

1775 |

1635 |

1539 |

鉱山跡地は、平成に入り大山通・大江通一帯を中心に観光地化。モーターサイクル場(写真29)やオートキャンプ場(写真44)・サイクリングロードなどが設けられ、特に百目石(ひゃくめいし)坑跡は「マインロード荒川」として見学が可能であった(写真35)。また選鉱場・シックナー・煙突などといった往時からの施設も散見され、随所に説明付きの標柱や案内看板などが設けられている。

「マインロード荒川」は平成19年6月まで一般開放していたが、坑道内の一部が崩落し同年11月に閉鎖。付近の施設も休業状態であるよう。

日蔭通・初石は未訪問。

|