|

◆静川(しずかわ)

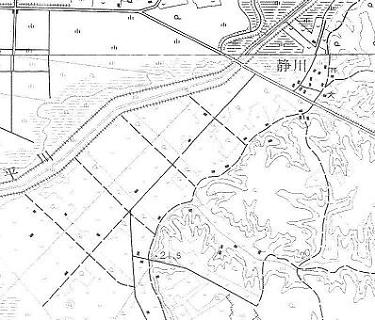

※ この地図は、国土地理院発行の1/50,000地形図「鵡川」(昭和44.3)および同「早来」(昭和44.3)を使用したものである

所在:苫小牧市静川

地形図:上厚真/鵡川 遠浅/早来

異表記:ニナルカ・仁成花(地域の旧称)

形態:川沿いの平坦地に広く家屋が散在する

離村の背景:工業地帯の開発

標高:数m

訪問:2014年5月

市の東部、安平(あびら)川と厚真町との境界に囲まれた地域。西は柏原、南は弁天に接する。

市史によると、もとニナルカと呼ばれた地で、昭和19年に静川と改称された。地名の由来は「本字西端ヲ流ルル安平川ノ自然勾配甚ダ緩ニシテ溶々タル河水葦ノ葉枯葉ヲ浮ベテ流ルル静寂ニ名ヲ取リ静川ト名付ケタリ」。最初期は製炭、以降農業を主な生業としていた。

以下に主な流れを記す。

明治39年、ニナルカ地区に「キング木工場」が設置され、これに伴う作業員が入地。この地への定住の先駆けとなったが、数年で終了している。

明治42年、北海道国有未開地処分法(※1)の適用を受け集団入植があったが、実際に入植したのは数人であった。その後再び入植があり、集落として確立。ただし営農は捗らず、多くは製炭や馬車追いに従事。木炭の製造により、一時は50戸を超える居住があった

大正11年、北海道鉄道株式会社により沼ノ端(ぬまのはた)‐生鼈(いくべつ)間に鉄道(金山線)が開通。地内にもニナルカ駅が設置された。昭和18年、国鉄に買収され金山線は富内(とみうち)線と改称し、同年8月1日、駅は廃止された

昭和2年、丸拓合資会社が造田目的で「丸拓第三農場」を開設。農場監督保喜氏など計7名が入地。次いで初期入植者の蔦森氏も牧場を開設し、農業・牧畜が活発になっていった。この頃の主な作物は、米・玉葱・燕麦・蔬菜。

昭和15年、蔦森・阿部・伊藤・亀カ森・保喜・岩田・小笠原・渡辺・平戸・長尾・藤原・斉藤・高橋・平野・三木田・柳館の計15戸。

戦後も農地解放や緊急開拓事業に伴う入植者はなかったが、昭和30年前後には転入者が相次ぎ、柏原・弁天とともに市内の農業の中心地を形成していった。

昭和27年9月、市営バス静川線が開通。駅の廃止以来交通が不便であったが、これにより直接苫小牧市外まで結ばれることとなった。

昭和44年に新全国総合開発計画が閣議決定されて以降、苫小牧地区にも工業地帯を開発する計画が立てられる(該当地区は静川・柏原・弁天)。昭和45年以降、用地の買収に応じた住民が順次離村。昭和45年3月8日、静川部落会の解散式が挙行され、静川集落は終焉を迎えた。

※1 明治30年施行。土地を無償で貸付し、一定期間開墾した者には土地の所有権を与えるもの

以下は当地の戸口の推移。

| |

大正9 |

昭和5 |

昭和10 |

昭和25 |

昭和30 |

昭和35 |

昭和40 |

昭和45 |

昭和47 |

昭和49 |

| 戸数 |

37 |

28 |

19 |

15 |

24 |

32 |

29 |

14 |

2 |

1 |

| 人口 |

170 |

160 |

107 |

83 |

124 |

131 |

116 |

53 |

9 |

5 |

また以下は当地にあった学校の沿革。

| 大正4.9.1 |

沼ノ端(ぬまのはた)簡易教育所ニナルカ特別教授場設置 |

| 大正8.4 |

校舎新築 |

| |

(数度所属校の変更を経て、沼ノ端尋常小学校の所属に至る) |

| 昭和15.9 |

校舎新築 |

| 昭和16.4.1 |

沼ノ端国民学校ニナルカ特別教授場となる |

| 昭和16.5.1 |

独立。仁成花国民学校となる |

| 昭和19.1.1 |

静川国民学校と改称(字名改正に伴う) |

| 昭和22.4 |

静川小学校となる |

|

昭和46.3 |

閉校 |

また神社として静川神社があり、明治44年9月勧請。当初は後の小学校校庭に建てられたが、のち高台に移転した。

なお「角川」によると、字静川は昭和19年からの行政字で、もとは苫小牧町大字勇払の一部。

現在は開発に伴ったものか、枝道に進入不可となっている箇所が多い。学校跡は一部が新しい国道(日高自動車道)の道路用地に転用されており、校地も判然とせず。地図上では付近に「記念碑」の記号が見られるが、これは立像で「人間環境都市 緑の環」とある(写真2)。裏手の神社跡と思われる場所では、脇の斜面に社殿の屋根を葺いていたものか、金属の板が見られた(写真4)。他は多くが荒地だが、一部には後年になって造成されたと思われる広大な農地が見られる。

|