|

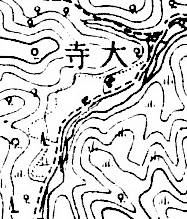

◆大寺(おおでら?)

※ この地図は、地理調査所発行の1/50,000地形図「大迫」(昭和22.2)を使用したものである

所在:遠野市附馬牛町東禅寺(つきもうしちょうとうぜんじ)字元寺?

地形図:上宮守/大迫

形態:川沿いに家屋が少数集まる?

標高:約410m〜

訪問:2019年11月

大字東禅寺の中部南寄り、大萩(おおはぎ)川(=大寺沢。東禅寺川支流)沿いにある。

旧版地形図の地名表記付近では、現在は耕作放棄地と牧草地が見られるのみ。

最近の地形図ではこの上流に墓地の記号が2箇所記されており、これらはそれぞれ「南部守行(なんぶ・もりゆき)の墓」(写真5)と「無尽(むじん)妙什大師の墓」。前者は三戸南部氏13代当主の武将(1359年-1437年)で、後者は東禅(とうぜん)寺(後述)を開基した僧。さらに付近には無尽和尚にゆかりのある「開慶水(かいけいすい)」があるが、現在は涸れかかっているように見える(写真9)。

また上流一帯はかつて存在していた寺院・東禅寺の跡地として市指定の文化財(史跡)となっている(平成3年指定)。境内には堂宇1棟があるほか多数の標柱が置かれ、往時の建造物等の位置を示している。以下は現地の解説板より。

東禅寺は、無尽和尚によって開基された寺院であると伝えられている。開基年代については、建武年間(一三三四〜一三三六)説、嘉慶二年(一三八八)説、永徳二年(一三八二)説、宝治元年(一二四七)以降とする鎌倉中期説などがあって明確ではない。また、東禅寺跡を妙泉(みょうせん)寺跡とする説があることから、宗派にも臨済宗、真言宗の二説がある。

昭和三三〜三四年に発掘調査が行われ、総門跡、三門跡、仏殿跡、法堂跡、方丈跡、塔頭跡、鼓樓跡、西浄跡、僧堂跡、浴室跡、池跡が確認された(発掘報告書)が、現在は開田のため浴室跡ほか一部が失われている。遠野地方における鎌倉後半以降南北朝期の草創と推定される寺院伽藍を止める貴重な遺構である。

付近には、伝無尽和尚の墓、開慶水、伝南部守行公の墓があり、祇園(ぎおん)沢、大文字山などの地名が伝えられている。

なお、以下は『附馬牛村誌』より各所についての補記。

・南部守行の墓

字元寺にある。所有者は「東京府豊多摩郡戸塚」の南部氏(地籍台帳より)。当地に唯一居住していた菊池氏(屋号を大寺といった。大萩へ移住)が先祖代々管理し、大戦前頃まで南部家から管理費を受領していた。

参道を挟んで左右に配置されている12の自然石の墓は、守行に従い殉死した家臣の墓と伝わる(写真6)。

・開慶水

無尽和尚が早池峰山(はやちねさん)の権現から分け与えられた水。大まかな由来は次のとおり。

ある時無尽和尚が弟子を集めて説法をしていたが、ふと見ると1人の気高い女性が石(後述の来迎石)の上に佇んで熱心に教えを聴いていた。無尽和尚は早池峰山の権現であると気づき、特に早池峰権現と対座し教えを説いた。早池峰権現は深く感謝しお礼を申し出ると、無尽和尚は水の不足を訴えたため、早池峰山頂の霊泉・開慶水を分け与えることとなった。無尽和尚の杖を手に取り地面を突くと、たちまち清らかな水が湧き、早池峰権現は感謝の読経の中に姿を消した。それ以来山頂の泉の水は八分目に減ったという。

・東禅寺

字元寺にある。山号は大宝山。全盛期には無尽和尚の徳を慕い全国から200余人の僧が集まって修行したと伝えられる。耽源が天正18(1590)年に就任するまでの歴代の住職は一切不明。耽源の在任中には戦火により寺院が焼かた記録がある。寛永9(1632)年南部27代当主の利直が歿し、当時の住職大英は三戸に招かれ引導師を務めた。大英はそのまま帰らず、南部氏の居城が三戸から盛岡に移るにつれ東禅寺名跡とともに什器や寺宝の一切を盛岡に移し、この地は廃墟となった。

・来迎石(写真16)

早池峰権現がこの石に来迎し、無尽和尚と対面して教えを受けたと伝わる。対面石、あるいは影向石とも呼ばれる。

|