|

◆金浦(かなうら)

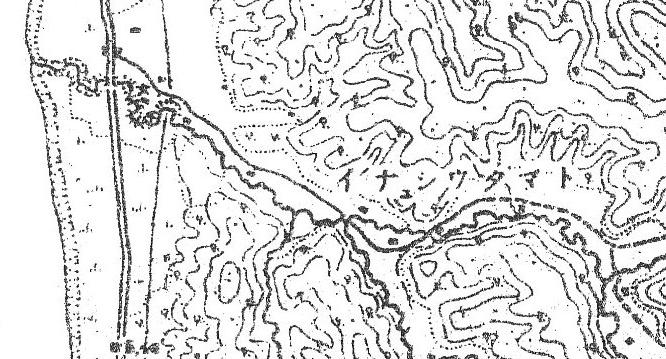

※ この地図は、内務省地理調査所発行の1/50,000地形図「遠別」(昭和22.2)を使用したものである

所在:遠別町金浦

地形図:遠別/遠別

異表記:トマタウシュナイ(旧称)・苫年内(とまとしない)(旧称)

形態:河口から川沿いにかけて家屋が散在する

離村の背景:(1世帯現住)

標高:数m〜20m弱

訪問:2012年6月

町の西部、トマタウシュナイ川沿いにある。

以下は町史の記述。

もと御料地であったものが明治34年解除され、明治35年より開墾が始まる。開墾の草分けは栗崎氏。明治時代12戸、大正時代9戸が入植した

漁業では、明治38年ニシン漁開始。同40年には海難でこの地に居住した3名も加わる。大正期には4戸が加わり、秋田県人が多数を占めていたため一時期は「秋田漁場」と呼ばれたこともあった。昭和29年からの不漁により、漁家は減少

昭和14年、字名改正で「苫年内」から「金浦」となる。由来は「農又ハ一部海浜部落なる故魚ノトレル浜ノ意ヲ含メ名付ケル」。大正7年「北華(ほっか)」と称したこともあったが、これはすぐに消滅

現在は他集落からの通いで、荒廃しかけた耕地を再興。豆類・甜菜・ジャガイモなどを栽培

(小学校沿革)

| 明治40.4.15 |

トマタウシュナイ特別教授簡易場設置 |

| 大正6.9 |

トマタウシュナイ特別教授場と改称 |

| 昭和2.4.1 |

苫年内尋常小学校と改称 |

| 昭和16.4.1 |

金浦国民学校と改称 |

| 昭和22.4.1 |

金浦小学校と改称 |

| 昭和37.11 |

校地移転 |

|

昭和53.3.31 |

廃校 |

(児童数の推移。抜萃)

| 昭和30 |

昭和35 |

昭和40 |

昭和41 |

昭和42 |

昭和43 |

昭和44 |

昭和45 |

昭和46 |

昭和47 |

昭和48 |

昭和49 |

昭和50 |

昭和51 |

昭和52 |

| 51 |

63 |

38 |

29 |

20 |

15 |

16 |

14 |

17 |

15 |

11 |

9 |

7 |

6 |

3 |

「角川」によると、昭和26年54戸373人、昭和61年10戸20人。神社は金浦神社。

現在も川沿いの農地では通い耕作が行われており、訪問時も農作業をする方々を多く見かけた。国道沿いには広く牧草地が広がるほか、畑や「金浦原生花園」(写真5)がある。原生花園では時期に応じ、エゾカンゾウ・イソツツジ・ヒオウギアヤメといった花々の群生を楽しめる。かつては集落に天塩金浦駅があったが、位置は未確認。学校跡は金浦バス停付近にあり、現在も門柱がその名残を見せる(写真8)。

集落で会った方の話によると、古くからの家が1軒現住のほか、5組が通い耕作で訪れているという(うち元々の住民は3組)。かつての農産物はほとんどが米(小作農)であったが、現在は小麦・ビート・ジャガイモ・ソバ・豆類などの畑作物。教員住宅は集会所として転用された(現在はない)。

|