|

◆川原毛(かわらげ)

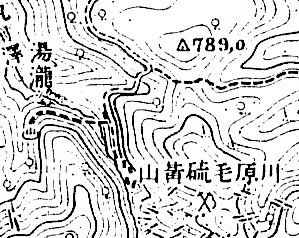

※ この地図は、内務省地理調査所発行の1/50,000地形図「鬼首」(昭和22.6)を使用したものである

所在:湯沢市(国有林)

地形図:秋ノ宮/秋ノ宮

形態:谷沿いに家屋や施設が集まる

離村の背景:産業の衰退

標高:約670m

訪問:2018年5月

市の南部、湯尻沢(雄物(おもの)川三次支流)の上流部にある。主に硫黄を採掘した川原毛鉱山に伴う鉱山集落。

現地の説明板によると、古くは南部の恐山・越中の立山と並ぶ日本三大霊山として信仰され、王朝時代より多くの修験者や参詣者が訪れていたという。硫黄の採掘は元和8(1622)年より始まり、以後およそ340年続けられた。

以下は資料『川原毛硫黄山』の年表より、主な流沿革抜萃したもの。

| 大同2(807) |

月窓和尚、川原毛に霊通(れいつう)山前湯(ぜんとう)寺を建立 |

| 天長6(829) |

延暦寺の僧・円仁(後の慈覚大師)が地蔵尊を奉献。前湯寺に自作の仮面2個を寄進 |

| 800年代末期 |

小野小町、晩年に自分の像を彫り前湯寺に奉献(昌泰3〔900〕年死去) |

| 明徳4(1393) |

栴檀上人により、前湯寺が三途川(さんずがわ)に移転する |

| 長禄元(1457) |

稲庭城主・小野寺三郎道広により、前湯寺が稲庭に移転。嶺通山広沢寺と改められる |

| 元和8(1622) |

川原毛硫黄鉱山の採掘が久保田町(現在の秋田市)の帯屋彦右衛門に許可される。翌年採掘に着手 |

| 安永元(1772) |

稲庭の佐藤平助が5年間操業 |

| 天明2(1782) |

高松村の太助が、翌年9月まで操業 |

| 寛政元(1789) |

久保田の石田文五郎らが共同経営 |

|

寛政9(1797) |

湯沢の富谷松之助が、久保田藩に鉱山と温泉の御請山を出願。泥湯温泉も加えて許可される。翌年より採掘に着手。富谷家の経営が始まる |

| |

|

| 昭和15.12.1 |

帝国鉱業開発株式会社の経営となる |

| 昭和18.2 |

商工省より休山命令。5月14日解散式。9月4日全従業員下山 |

| 昭和23.12 |

富谷家、帝国鉱業開発に川原毛鉱山の譲受を申し入れ。翌年9月富谷家に売却 |

| 昭和25.2.24 |

鉱業権が富谷家の所有となる |

| 昭和26.8.8 |

川原毛硫黄鉱山開発のため、東北硫黄株式会社設立(のち同社により開発・採掘が行われる) |

| 昭和41.9 |

休山。施設・全従業員は群馬県小串鉱山に移る |

現在駐車場(下流側)や地蔵菩薩が置かれている辺り(写真1)が鉱山街の中心地で、駐車場付近(血ノ池)には学校(※)や従業員合宿所・住宅が、地蔵菩薩付近(元山)には鉱山事務所・製錬場・索道終点・鍛冶場・従業員長屋・山神社(写真4)などが設けられていた。「血ノ池」は「血の池地獄」と呼ばれた凹地で、戦後製錬の残滓で埋め立てられた。なおこれより下流、葦谷地(よしやじ)・菖蒲小谷地(しょうぶこやじ)・武士水(ぶしみず)(牛水(うしみず))と呼ばれる場所に従業員の住宅が数棟あった。これらの詳細な位置は不明だが、上ノ岱(うえのたい)よりも鉱山側にある。

山神社より上手は採鉱区で、大まかに内沢(写真6)・中の沢(写真11)・賽の川原(写真12)に分かれていた。また霊山であった名残で、随所に「〇〇地獄」の名が付けられている。

なお中心地北西にある「湯滝」(写真15)は、上流で温泉が湧出しており滝壺を利用した入浴が可能(無料)。7月上旬から9月中旬頃が適温となる。

※ 坊ヶ沢小学校川原毛分校。昭和15年高松尋常小学校川原毛鉱山分教場として開校。泥湯も学区(『川原毛硫黄山』より)。昭和42年閉校(HEYANEKO氏調べ)

|