|

◆水沢(みずさわ)

(水沢鉱山)

※ この地図は、大日本帝国陸地測量部発行の1/50,000地形図「川尻」(大正5.7)を使用したものである

所在:北上市(国有林)

地形図:和賀仙人/川尻

形態:谷沿いに家屋や施設が集まる

離村の背景:産業の衰退

標高:約290m(中心部)

訪問:2017年5月

旧町域の西部、水沢(=河川名。和賀川支流)沿いにある。

以下は現地の案内図に記された解説(ルビは本文のもの)。

旧南部藩の中では、最も長く生産を続けた「銅山」として有名です。

記録では、寛文元年(一六六一)花巻の清水甚兵衛により「水澤鉱山」として採掘営業された。となっています。が、伝説では天平勝宝年間(七五二)の「大仏開眼供養」にも湯田の安久登沢等とともに、「金」が献上され、その後も「秀衡街道」沿いの「金」として注目され、和賀氏の重要な「金・銅」の鉱山であったと伝えられています。

仙台藩小野寺秀屋により(一七〇〇年代)「銅鉱山」として採掘精錬され、さらに鉱山王といわれた阿部随波(ずいは)の経営で全国的に注目されました。天保三年(一八三二)盛岡藩直営で奈良宮司養斎による改革経営のころは、日本一の優秀銅板(金銀含有)産地として中国やヨーロッパにも知られるようになりました。

明治になって、近代の鉱山王と言われた、古河市兵衛の「古河鉱業」になってからは鉱山近代化(機械化・電化)により、さらに大きな発展をとげました。

ここの「精錬所」は、一日に粗鉱石五〇トンを処理する選鉱所から、自動鉄索などにより搬入、精銅二〇トン/日の乾式冶金設備でした。

使用坑夫等六〇〇人・関連の伐採夫(ききり)・製炭夫(すみやき)・運送関連・その他・家族等も含め住人三千人とも言われました。「私立水澤銅山小学校」の開設をはじめ、郵便局電信・電話・購買所ほか倶楽部の開設。そこでの「夜学」実施等、地域文化の向上にも大きな貢献をしましたが、輸入鉱石との競合その他、輸出の減少などもあり、昭和二九年(一九五四)三五〇有余年の歴史を閉じ閉山となりました。

近代産業遺跡→銅山の部で第一に挙げられるなど注目の鉱山遺跡です。

なお町史では元禄年間の発見、文久の頃衰退し閉山。明治初期民間人により再興し、明治24年12月古河市兵衛の所有となる。大正に入り衰退し、昭和6年6月休山。その後一時再開したが間もなく閉山、との由。

また学校は、明治34年開校(本文では私立水沢尋常小学校)。

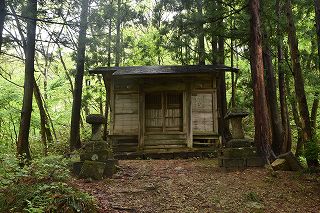

先述の案内図に従い林道沿いを中心に見て回ったが、悪天候のため選鉱場より奥の探索を行うことができなかった。現地にはカラミ煉瓦で造られた遺構や神社・石塔などが残る。随所でその場所を解説した立て看板があるため、探索の手がかりになる。

|